下校◇中間テスト(1日目)

2019/11/19

11月19日(火)

中間テストの1日目。

生徒たちは、午前中に3教科のテストを終え、正午までに下校。

初冬の暖かな日差しの中を、家路に着きました。

テストの答えについて友達と話をしながら帰って行く生徒たち。

お腹も空いたことでしょう。

家に帰ったらお昼ご飯をしっかり食べましょう。

3時30分までは家庭学習になっています。

明日のテストに向けてしっかり勉強をしましょう。

|  |  |

中間テスト◇1日目

2019/11/19

11月19日(火)

今日は、中間テストの1日目でした。

先週の火曜日から部活動は停止。

生徒たちは、それぞれの学習計画表に基づいてテストに向けた家庭学習に取り組んできました。

■登校した生徒たちは、教室に入ると、机の中のものを片付けたり、自分の席の周りを整理したりして、テストに向けた準備に取りかかりました。

そして、しばらくすると、席に着いてテスト勉強を始めました。

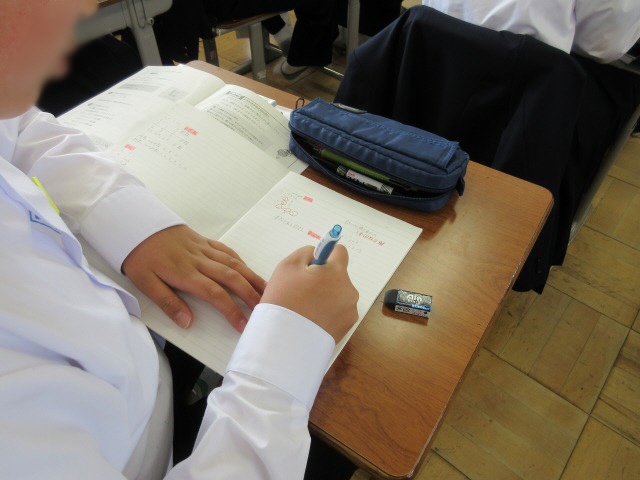

◇教科書やノートを開けて、自席で一人黙々と学習する生徒。

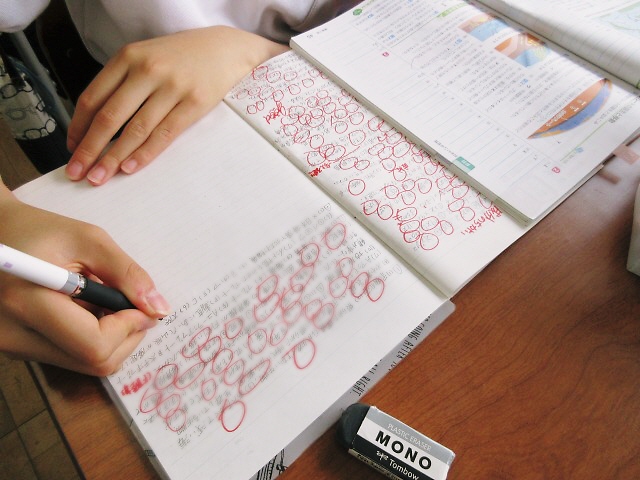

◇参考書に赤い半透明の下敷きを当てて、基本的な内容の確認をする生徒。

◇友達数人で問題集や学習プリントを囲み、質問し合ったり、一緒に問題を解いたりする生徒。

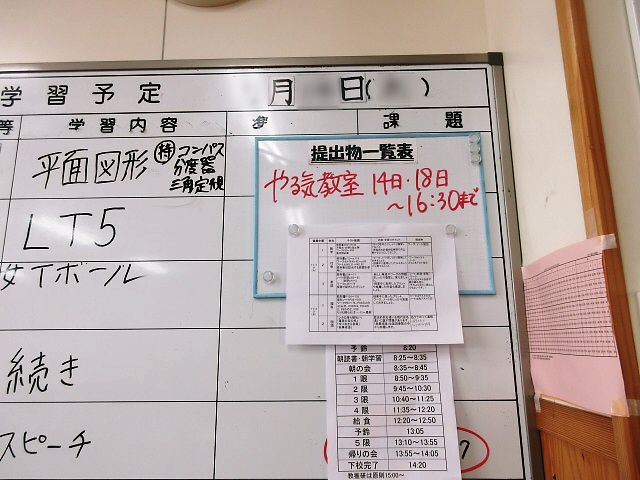

■朝の会(8:25~8:35)では、各クラスで、テストの受け方についての注意事項が確認されました。

◇机の上には、鉛筆、シャーペン、消しゴムのみ。ペンケースはカバンの中へ。

◇机の中は空っぽにし、机の上に落書きなどがないかチェックする。

◇時間いっぱい全力をつくす。

◇問題の解き直し、解答の見直しをする。

◇テスト中、不正行為を疑われるような行動はしない。

◇質問がある時は、静かに手を挙げる。

◇終了の合図でペンを置くなど。

■朝の会が終わると、生徒たちは再び勉強を始めました。

8時45分から1限目のテストがいよいよスタート。

生徒たちは、午前中3時間、これまでの学習の成果を発揮しようと真剣そのものでした。

■テストは11時30分に終了。

帰りの会で明日の予定を確認し、12時までには全員が下校しました。

明日、もう1日テストがあります。

生徒の皆さんは、家庭での学習にしっかり取り組みましょう!

■中間テストの日程

【今日】19日(火) ※給食なし

1限 2限 3限

(1年)数学 社会 英語

(2年)英語 国語 社会

(3年)家庭 理科 国語

【明日】21日(水) ※給食あり ※部活動あり

※3年は4限目までテスト

1限 2限 3限 4限 5限

(1年)理科 国語 授業 授業 地区別集会

(2年)数学 理科 授業 授業 地区別集会

(3年)社会 数学 英語 技術 地区別集会

|  |  |

やる気教室◇中間テストは明日から

2019/11/18

11月18日(月)

休み明けの月曜日の今日は、朝からの晴天。

生徒たちは、少し眠そうな表情をしながらも元気に登校しました。

明日から始まる中間テストに向けて、家庭学習に毎日夜遅くまで頑張っているようです。

家庭での学習時間を確保するため部活動は停止中。

朝練習がないため、生徒たちの登校はいつもよりゆっくりです。

放課後も、授業後すぐに下校して行きます。

希望者を対象とした放課後の「やる気教室」は、先週の木曜日(14日)に続いて、今日も開設されました。

各学年の生徒が、帰りの会終了後4時半までの自主学習に参加。

それぞれの教室で、教科書、問題集、ノート、学習プリントなどを使って、黙々と、一生懸命にテスト勉強に取り組みました。

明日から2日間の中間テスト。

最後まであきらめずに粘り強く頑張りましょう!

寒さを感じる季節がやってきました。

寒暖の差に体調を崩すことのないよう、お風呂に入って体を温めてリラックスし、体の免疫力を高めましょう。

また、しっかりご飯を食べて、早めに寝るようにしましょう。

【中間テストの日程】

◇11月19日(火)

※給食なし ※部活動なし

※6組はそれぞれのカリキュラムに応じたテスト・活動を実施

1限 2限 3限

(1年)数学 社会 英語

(2年)英語 国語 社会

(3年)家庭 理科 国語

◇11月20日(水)

※給食あり ※部活動あり(放課後) ※3年は4限目までテスト

※6組はそれぞれのカリキュラムに応じたテスト・活動を実施

1限 2限 3限 4限 5限

(1年)理科 国語 授業 授業 地区別集会

(2年)数学 理科 授業 授業 地区別集会

(3年)社会 数学 英語 技術 地区別集会

|  |  |

静かな学校◇19日(火)から中間テスト

2019/11/17

11月16日(土)・17日(日)

後期の中間テストを、19日(火)・20日(水)に実施します。

部活動は、特別な場合を除いて12日から停止となっています。

連合音楽演劇発表会に向けて唯一練習を続けてきた合唱部・合唱団は、15日の発表会で素晴らしい演奏を披露。

週休日の16日と17日は全ての部活動が練習停止となり、学校は終日静けさに包まれました。

生徒の皆さんは、家で勉強に頑張っていることでしょう。

テストでは、難しい問題でも最後まであきらめず、粘り強く頑張りましょう!

【中間テスト2日間の日程】

◆11月19日(火)

※1~3限はテスト

※6組はそれぞれのカリキュラムに応じたテスト・活動を実施

※給食なし ※部活動なし

朝学活 8:25~ 8:35

1限目 8:45~ 9:30

2限目 9:45~10:30

3限目 10:45~11:30

終学活 11:40~11:50

下校 12:00

◆11月20日(水)

※1・2年生は、1・2限がテスト、3・4限は授業、5限は地区別集会

※3年生は、1~4限がテスト、5限は地区別集会

※6組はそれぞれのカリキュラムに応じたテスト・活動を実施

※給食あり ※部活動あり(放課後)

朝学活 8:25~ 8:35

1限目 8:45~ 9:30

2限目 9:45~10:30

3限目 10:45~11:30

4限目 11:45~12:30

給食 12:30~13:00

休憩 13:00~13:25

終学活 13:30~13:40

5限目 13:45~14:35

|  |  |

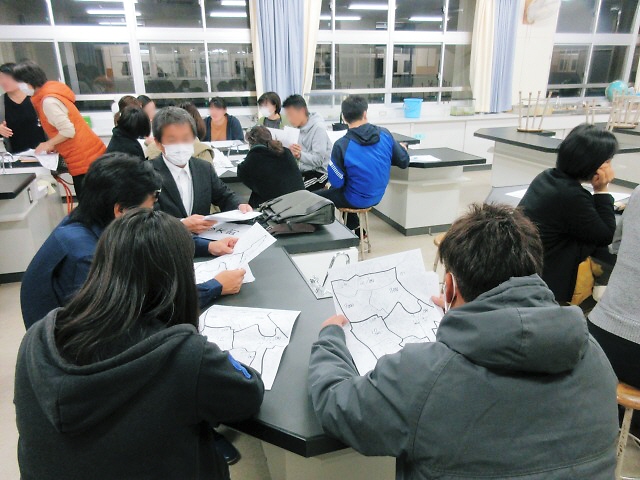

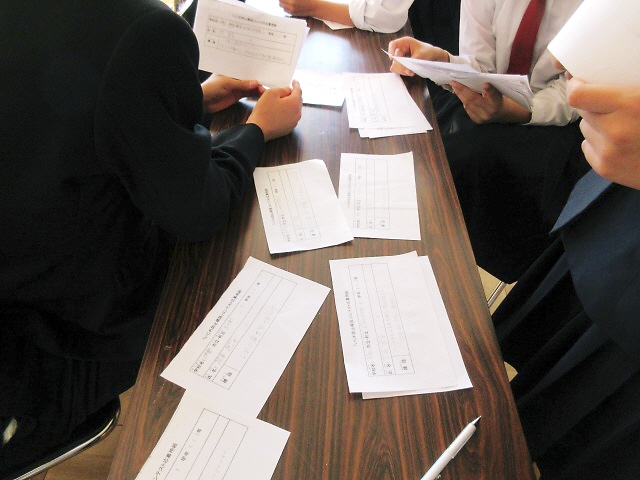

PTA地区担当者会議◇第2回資源回収(11/24)に向けて

2019/11/15

11月15日(金)

資源回収に向けたPTA地区担当者会議を、午後7時30分から図書室及び理科室で開催しました。

PTA本部役員、地区委員、学級役員、文化祭・資源回収委員の皆様にお集まりいただきました。

夜間の大変お忙しい中、たくさんの保護者の皆様に来校いただき、熱心に相談いただきました。

誠にありがとうございました。

資源回収当日には、各家庭の保護者の皆様とともに、地域の皆様にもお世話になります。

ご協力いただきますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

■会議の内容は、次の通りでした。

◇あいさつ(PTA会長、校長)

◇第1回資源回収の成果

◇日程等の確認

・日時、回収資源、日程、実施方法、集積場所など

◇回収手順の確認

・第1次集積場での手順

・第2次集積場での手順

◇地区別協議事項

・15の地区別で図書室及び理科室のテーブルに分かれて、地区割りの確認、第1次集積場の確認、地区での回収方法の検討(運搬車の割り振りなど)、通学路の危険箇所などの確認をしていただきました。

◇その他

・本日の会議で確認した内容については、20日(水)5限目の地区別生徒集会で各生徒に伝えます。

・回収資源の段ボールがひもで縛ってある場合、回収時にひもを切っていただく必要はありません。

|  |  |

伊勢市中学校連合音楽演劇発表会◇合唱部・合唱団&1年生

2019/11/15

11月15日(金)

伊勢市中学校連合音楽演劇発表会が、シンフォニアテクノロジー響ホール伊勢(伊勢市観光文化会館)で開催されました。

市内各中学校の部活動等で合唱や吹奏楽、太鼓に取り組んでいる中学生が、午前の部と午後の部に分かれて演奏を披露。

各中学校の1年生の生徒たちが、午前または午後の半日、芸術鑑賞を楽しみました。

本校の合唱部・合唱団は午後の部の演奏。1年生の生徒たちも午後の部を鑑賞しました。

なお、合唱部は午前の部にも特別出演し、全国レベルの歌声を披露しました。

午後の部では、伊勢宮川中(吹奏楽・合唱)、二見中(吹奏楽)、小俣中(吹奏楽・合唱)、皇學館中(合唱)、五十鈴中(合唱)の演奏が行われました。

客席は、演奏者と鑑賞者で一杯になりました。

本校は3曲を演奏。

1曲目は合唱部・合唱団による「創聖のアクエリオン」。

全員が右手に青、左手に黄色のお花紙を持ち、旋律に合わせてパート単位で動きを取り入れた演奏。

最後はケミカルライトを使って、全員で暗闇に浮かぶ青いハートの形を作り、華やかで楽しい合唱でした。

続いて、『無伴奏女声合唱曲「フォルテは歩む」』から、「Ⅰ ガリレオの望遠鏡」と「Ⅴフォルテは歩む」。全国大会での演奏曲のうちの2曲を合唱部が演奏しました。

響き渡る素晴らしい歌声に、会場から一斉に大きな拍手が沸き起こりました。

合唱部・合唱団は、合唱の楽しさと美しさを見事に伝えました。

3年生にとっては、今日が最後の合唱。

これまでの合唱の中で、一番だったのではないでしょうか。

どの生徒も自信にあふれ、生き生きとした表情で歌いました。

歌声に引き込まれていくような心のこもった合唱でした。

発表会のエンディングは「みんなの歌」。

会場中の全生徒が立ち上がり、「COMOS」、「♪夢の世界を」、「さようなら」を歌いました。

ステージ上に各校の合唱部・合唱団の生徒が並び、全員合唱をリードしました。

学校別で歌ったり、全員で歌ったりして、会場のみんなが一体となって合唱を楽しみました。

本校の1年生の生徒たちは、鑑賞態度もよく、歌声の交流でも大きな声を出して一生懸命でした。

最後の全員合唱「さようなら」では、音楽の授業や総合的な学習の時間に練習した手話を使って楽しく歌いました。

休憩時間には、知り合いの他校の生徒と仲良く話をする様子も見られました。

楽しく有意義な半日になったことでしょう。

ある学校の先生が、「本校の生徒たちは、今日、五十鈴中学校と一緒に合唱ができることを楽しみにして来ています。」と言っていました。

市内の中学生が集い、音楽の楽しさや美しさを共有するとともに、音楽を通して交流し互いに高め合うことができる伊勢市の伝統行事。

各校の部活動の顧問の先生、教育委員会の皆様に感謝します。

【午前の部】9:00~11:30

1 開会

2 和太鼓 桜浜中 「道をゆく人」

3 吹奏楽 桜浜中 「Celebration and Song」「BLUE」

4 吹奏楽 倉田山中 「フニクリ フニクラ 狂詩曲」「宝島」

5 合唱 御薗中 「予感」「銀河鉄道999」

6 合唱 城田中 「マリーゴールド」「ドラえもん」

~休憩~

7 合唱 厚生中 「美女と野獣」「ホール・ニュー・ワールド」

8 合唱 港中 「走れコウタロー」「パプリカ」

9 みんなの歌 「COSMOS」「夢の世界を」「さようなら」

【午後の部】12:50~15:30

1 開会

2 吹奏楽 伊勢宮川中 「ウェストハイランドを旅して」「アンダー・ザ・シー」

3 吹奏楽 二見中 「Paradise Has No Border」「情熱大陸」

4 吹奏楽 小俣中 「パプリカ」「宝島」

5 合唱 伊勢宮川中 「Daydream Believer」「手紙」

6 合唱 小俣中 「ヒカリ」「虹」

~休憩~

7 合唱 皇學館中 「パプリカ」「ホール ニュー ワールド」

8 合唱 五十鈴中 「創聖のアクエリオン」『無伴奏女声合唱のための「フォルテは歩む」』から「Ⅰ ガリレオの望遠鏡」「Ⅴ フォルテは歩む」

9 みんなの歌 「COSMOS」「夢の世界を」「さようなら」

|  |  |

第2回学校評議員会

2019/11/14

11月14日(木)

第2回学校評議員会を、午後4時から校長室で開催しました。

3名の学校評議員の皆様にご出席いただきました。

初めに、校長から、生徒たちの学力の状況について説明しました。

また、第1回学校評議員会(7月18日)以降の学校行事の様子、部活動の成果などについても説明を行いました。

その後、評議員の皆様から、学校の取組や生徒たちの学習や生活の状況などについて、ご質問やご意見をいただきました。

より良い学校づくりに向け、五十鈴中学校の応援団としての温かいご意見をたくさんいただきました。

今回頂戴した貴重なご意見を、これからの学校づくりに生かしていきます。

学校評議員の皆様には、お忙しい中ご出席いただき、誠にありがとうございました。

【学校評議員会の概要】

◆全国学力・学習状況調査結果について

本年4月18日に全国の小学6年生・中学3年生を対象に実施された全国的な学力調査(教科に関する調査、生徒質問紙調査)の分析結果について説明し、質問や意見をいただきました。

※本ホームページに掲載してある「学校だより」第4号をお配りし、全国的な学力調査の分析結果についてご覧いただきました。

※全国や県と比較した本校の学力の状況、生徒への質問紙調査による学習習慣、生活習慣等の状況について話し合いました。

※今回、新たに実施された「英語」の調査の調査内容や実施方法、本校の調査結果などについて質問いただき、説明しました。

※社会の情勢や小学校で英語の授業が重視されていることを踏まえ、今後、益々英語を使う力が必要になってくるという意見が出されました。

◆学校の様子(8月~11月)について

体育祭や文化祭などの学校行事の様子、部活動の各種大会・コンクールの結果などについて説明し、話し合いました。

※学校行事や部活動、学校生活の様々な場面で、生徒たちの頑張りと活躍が見られる。

※学校・家庭・地域の連携・協力が、生徒たちのより良い成長につながっている。

などの意見が出されました。

◆地域での生徒の様子や意見交流

生徒の学習や生活の状況、地域で見られる子どもたちの様子などについて話し合いました。

※地域で会ったときに気持ちのよい挨拶ができていること、横断歩道を渡り終えて停車している車にお辞儀をする子どももいることなど、地域での子どもたちの様子についておほめの言葉をいただきました。

|  |  |

職場体験学習/事業所への事前訪問・打合せ◇2年生

2019/11/13

11月13日(水)

生徒に望ましい勤労観、職業観、将来の夢や希望の実現を目指す意欲を育むため、学校では毎年2年生で職場体験学習を実施しています。

今年は、市内の27の事業所等の協力を得ることができました。

実施期間は、11月26日(火)から28日(木)までの3日間です。

2年生では、本年6月20日に「ビジネスパーク」を行いました。

地域で働く職業人12名を学校に招いて、仕事の内容や苦労、やりがい、地域で働く意義などについて、お話を聞かせていただきました。

生徒たちは、将来の夢や目標に向けた職業・進路選択とともに、働くことの意味や生き方についても考えました。

職場体験学習は、このような学習活動と関連させ、年間を通したキャリア教育の一貫として実施しています。

◆2週間後に迫った職場体験学習に向けて、2年生の生徒たちは、今日から明後日までの3日間で事業所への事前訪問を行います。

挨拶をしたり、仕事の内容や注意事項などについて説明を受けたりします。

今日はその初日。たくさんの生徒たちが自転車で登校し、午後からグループ別にそれぞれの事業に向けて学校を出発して行きました。

出発前に昇降口に集まった生徒たちと話をすると、普段はできない体験学習を楽しみにしている生徒が多いようでした。

慣れない環境で緊張するかも分かりません。失敗することもあるでしょう。

しかし、それら全てが貴重な体験です。

失敗を恐れず、何事にも積極的に挑戦しましょう。

2年生の皆さんにとって、学校ではできない貴重な体験となることを願っています。

ご協力いただきます事業所等の皆様、ありがとうございます。

ご負担をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いします。

【ご協力いただいた27の事業所等】 ※順不同、敬称略

◇勢乃國屋 ◇岩戸屋 ◇二光堂 ◇藤屋窓月堂 ◇神宮会館 ◇有明の里 ◇五十鈴川幼稚園 ◇修道こども園 ◇四郷こども園 ◇なかよし保育所 ◇木本自動車 ◇ホンダカーズ三重伊勢西インター店 ◇entto ◇花の詩 ◇伊久 ◇カンパーニュ ◇陶陶 ◇Kurofune Farm ◇ベリー藤里店 ◇牛虎ラブリー(神田久志本店) ◇伊勢病院 ◇いせしまペットクリニック ◇コアフュール千代 ◇シゲルカットクラブ(神田久志本店) ◇伊勢市消防署 ◇中部電力 ◇ザビックエクスプレス

|  |  |

いじめ防止標語コンテスト◇生徒会活動

2019/11/13

11月13日(水)

三重県では、4月と11月を「いじめ防止強化月間」として、いじめの防止等について理解を深めるとともに、社会総がかりでいじめの問題を克服することとしています。

強化月間には、いじめの防止等のために必要な広報など、啓発活動が重点的に行われます。

また、県内の事業者・団体等が「いじめ防止応援サポーター」として登録され、各地域で、いじめ防止の促進と機運を高める取組が進められています。

このことは、平成30年4月1日に施行された「三重県いじめ防止条例」の第18条に定められています。

いじめは、いじめを受けた子どもの教育を受ける権利を奪い、大切な命までも危険にさらす決して許すことのできないものです。

また、いじめは誰にでもどこででも起こりうるものであり、学校だけの問題ではなく社会全体の問題です。

このようなことを踏まえ、条例は、子どもに関わる全ての大人が意識を高め、社会総がかりで学校内外のいじめの問題に取り組み、いじめから子どもを守るために制定されました。

◆現在、学校では、生徒会が中心となり、「いじめ防止標語コンテスト」の取組を行っています。

先日の生徒議会で生徒会本部から提案があり、全校生徒に説明プリントと応募票が配られました。

「いじめ防止標語コンテスト」の取組は、三重県PTA連合会の主催で、いじめ防止標語コンテスト実行委員会との共催で実施されているものです。

応募対象は小学生と中学生で、各学校で全校生徒の2割程度を選んで応募することとなっています。

今日のお昼休みに、生徒会本部役員が、1階の多目的室に集まっていました。

中に入って行って、「何をしているのですか」と聞くと、「集まった標語の中から良いものを選んでいます」という返事が返っていました。

応募票に書かれた標語の一つひとつを丁寧に見ながら、「これは、おもしろい」「これ、いんじゃないかな」などと、真剣な話し合いが行われていました。

机の上に並べられた応募票を見ると、いずれも、いじめの防止を真剣に考え、短い言葉にまとめた素晴らしい標語でした。

中には、長い文章で表現されたものもありましたが、内容は真面目に考えられたよいものでした。

4月、11月は、「いじめ防止強化月間」です。

私たち一人ひとりが、いじめと真剣に向き合い、いじめをなくしていくために何ができるか、改めて考えるとともに、いじめの防止等に向け積極的に行動しましょう。

【三重県いじめ防止条例(概要)】

※条例は平成30年4月1日施行

※以下は三重県のHPから引用

<条例制定の目的や理念等>

第1条(条例の目的)

◇いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進し、児童生徒の尊厳を保持するとともに、 児童生徒が健やかに成長し、安心して生活できる社会をつくることを目的にしています。

第2条(いじめとは)

◇この条例において「いじめ」とは、児童生徒に対し一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為で、行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいいます。

第3条(基本理念)

◇児童生徒が安心して学習等の活動に取り組むことができるように、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにします。

◇いじめが児童生徒の心身に及ぼす影響等、いじめの問題に関する児童生徒の理解を深めます。

◇児童生徒がいじめの問題について理解を深め、いじめの防止に向けた主体的かつ自主的な行動ができるようになることを目指します。

◇社会総がかりでいじめの問題を克服します。

第4条(いじめの禁止)

◇児童生徒は、いじめを行ってはいけません。

<大人の責務・役割>

第7条(学校及び学校の教職員の責務)

◇児童生徒がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速に対処します。

◇全ての教育活動を通じた道徳教育、人権教育及び体験活動の充実を図ります。

◇児童生徒が主体的かつ自主的に行ういじめの防止に関わる活動を支援します。

◇児童生徒や保護者に対し、いじめの防止等の重要性を理解してもらうための啓発等を行います。

第8条(保護者の責務)

◇監護する児童生徒に対し、自らを大切に思う気持ちや他者を思いやる心を育むとともに、規範意識を養うための指導等を行うように努めます。

◇監護する児童生徒の話を聞き、様子を見守り、いじめを受けた場合は、適切に保護します。

◇学校等が行ういじめの防止等のための措置に協力するように努めます。

第9条(県民及び事業者の役割)

◇児童生徒を見守り、児童生徒が健やかに成長し、安心して生活できる環境づくりに努めます。

◇いじめを発見した場合やいじめが行われている疑いがあると思われる場合は、学校やいじめの防止等に関係する機関等に情報を提供するように努めます。

<児童生徒の役割>

第10条(児童生徒の役割)

◇自らを大切にするとともに一人ひとりの違いを理解し、互いを尊重するように努めます。

◇いじめを発見した場合などは、教職員や家族等に相談するように努めます。

<三重県が行うこと>

第5条(県の責務)

◇いじめの防止等のための対策について施策を策定し、実施します。

第15条(いじめの早期発見のための措置)

◇児童生徒、保護者等が安心していじめに関する通報や相談ができる体制を整備します。

第16条(いじめの防止等のための人材の確保及び資質の向上)

◇研修を充実し、教職員の資質を向上します。

◇心理、福祉等に関する専門的な知識を有する人材を確保します。

第17条(インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進)

◇インターネットを通じて行われるいじめを防止し、効果的に対処することができるように必要な啓発を行います。

◇児童生徒がインターネットを通じて行われるいじめに巻き込まれていないか監視したり、インターネットを通じて行われるいじめに対処するための体制を整備します。

第18条(啓発活動)

◇いじめの防止等のために必要な広報など、啓発活動を行います。

◇いじめの防止等について理解を深め、社会総がかりでいじめの問題を克服するため、4月、11月をいじめ防止強化月間とします。

第19条(学校相互間等の連携協力体制の整備)

◇いじめを受けた児童生徒といじめを行った児童生徒が同じ学校でなくても、児童生徒に対する指導や支援、保護者に対する助言を適切に迅速に行うことができるようにします。

第20条(重大事態への対処)

◇重大事態に対する調査や報告が適切かつ迅速に行われるように情報提供等を行います。

第22条(学校法人、国立大学法人、学校設置会社及び高等専門学校への協力)

◇学校法人、国立大学法人、学校設置会社や高等専門学校のいじめの防止等への協力を行います。

|  |  |

第2回進路説明会◇3年生/5・6限目

2019/11/12

11月12日(火)

午後、体育館で第2回進路説明会を開催しました。

保護者の皆様にもご出席いただき、3年生の生徒たちと一緒に説明を聞いていただきました。

説明会のスケジュールは、次のとおりでした。

◇12:50~13:10 受付

◇13:10~13:15 校長挨拶

◇13:15~14:00 進路についての説明

◇14:05~16:00 高等学校、高等専門学校からの説明

◇16:00~16:10 諸連絡 等

■校長からの挨拶では、次のようなことについて話しました。

◇3年生の皆さんが、4月以降これまで、毎日の授業においても、体育祭や文化祭などの学校行事においても、生徒会活動や部活動においても、最上級生としてリーダーシップを発揮し、真面目に一生懸命に取り組んできたこと。

◇12月の懇談会では、主に私立高校、県立高校の前期選抜などの受検校を決定し、入学願書を書くこと。私立、県立前期などの結果による県立高校の後期選抜の受検についても相談する必要があること。

◇生徒の皆さんは、先生方やお家の方々としっかり相談して、自分は将来どんな道に進みたいかという将来の進路についても考えながら、受検校を決定することが大切であること。

■説明会の前半は、進路担当の松崎先生からの説明。

①進路決定までの流れ

②私立高校の入試について(推薦・専願・一般)

③高等専門学校の入試について(推薦・一般)

④県立高校の入試について(前期選抜・後期選抜)

⑤入学者選抜に係る個人情報の開示について

⑥受検(受験)に必要な書類について

⑦令和2年度三重県立高等学校入学者選抜実施要項(抜粋)ついて

⑧手続きに係る「お願い」について

など、資料に基づいて説明しました。

■説明会の後半では、私立高校4校と高等専門学校3校から先生方をお招きして、説明を聞きました。

各学校の学科や選抜方法、カリキュラムや卒業後の進路先、部活動の様子などについてお話していただきました。

【来校いただいた学校(説明順)】

・伊勢学園高等学校

・皇學館高等学校

・三重高等学校

・英心高等学校

・鳥羽商船高等専門学校

・近畿大学工業高等専門学校

・鈴鹿工業高等専門学校

■私立高校の入試は1月を中心として、高等専門学校の入試は1月から2月にかけて、それぞれ行われます。

県立高校は、前期選抜が2月6日・7日、後期選抜が3月10日です。

卒業式は3月6日。

中学校に通学できる日は、4ケ月を切りました。

一日一日を大切にし、3年間共に学んできた仲間たちと、一生の思い出に残る素晴らしい学校生活にしましょう。

受験に向けては不安なこともあるでしょうが、みんなで一緒に元気に乗り越えていきましょう。

家庭でも学校でも、みんなが3年生の頑張りを応援しています。

相談したいことや分からないことがあれば、いつでも学校に連絡をください。

|  |  |