儈僯曐寬巜摫仦帟傪傒偑偙偆

2019/07/03

俈寧俁擔乮悈乯

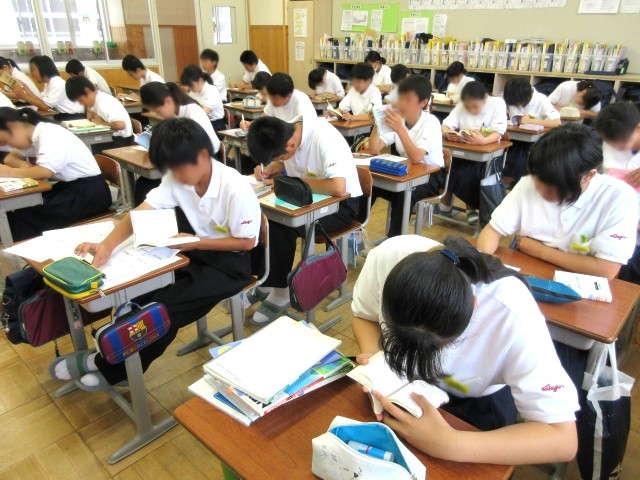

丂挬偺帪娫傪妶梡偟偨乽儈僯曐寬巜摫乿偑崱擔偐傜巒傑傝傑偟偨丅

丂幚巤帪娫偼丄俉帪25暘偐傜35暘傑偱偺10暘娫丅

丂枅擔侾僋儔僗偢偮偑奺奒偺懡栚揑嫵幒偵廤傑傝丄梴岇嫵桜偺斞揷愭惗偺巜摫傪庴偗傑偡丅

丂弶擔偺崱擔偼丄侾擭侾慻偱偟偨丅

丂僥乕儅偼丄乽帟傪傒偑偙偆乿丅

丂妛廗偺傔偁偰偼丄師偺俀揰偱偡丅

仦岥偺寬峃偵偮偄偰丄惓偟偔棟夝偡傞丅

仦惗奤偵傢偨偭偰丄帟偲岥偺寬峃傪庣傠偆偲偡傞懺搙傪梴偆丅乮媼怘屻偺帟傒偑偒幚慔乯

丂嶐擭搙乮暯惉30擭搙乯偺埳惃巗妛峑曐寬摑寁偺寢壥偵傛傞偲丄屲廫楅拞妛峑偺惗搆偺DMFT巜悢偼丄奺妛擭偲傕丄巗撪拞妛峑偺暯嬒抣偲斾妑偟偰崅偔側偭偰偄傑偡丅

丂DMFT巜悢偼丄侾恖摉偨傝偺塱媣帟偺偆帟悢乮傓偟帟偺悢乯丅

丂偡側傢偪丄埳惃巗偺暯嬒偲斾妑偟偰丄傓偟帟偑懡偄偲偄偆偙偲偵側傝傑偡丅

亂暯惉30擭搙偺屲廫楅拞惗搆偺DMFT巜悢亃

丂丂仸乮丂乯撪偼埳惃巗偺暯嬒抣丅

丂仦拞侾丗1.66杮乮1.05杮乯嵎亄0.61

丂仦拞俀丗1.89杮乮1.57杮乯嵎亄0.32

丂仦拞俁丗3.25杮乮1.74杮乯嵎亄1.51

丂傑偨丄僨乕僞偼丄暯惉30擭搙偺杮峑俁擭惗偺DMFT巜悢偑丄擭乆憹壛偟偰偄傞偙偲傕帵偟偰偄傑偡丅

亂暯惉30擭搙偺屲廫楅拞俁擭惗偺DMFT巜悢偺悇堏亃

丂丂仸乮丂乯撪偼埳惃巗偺暯嬒抣丅

丂仦拞侾偺帪丗1.47杮乮1.06杮乯嵎亄0.41

丂仦拞俀偺帪丗2.35杮乮1.50杮乯嵎亄0.85

丂仦拞俁偺帪丗3.25杮乮1.74杮乯嵎亄1.51

丂杮擭係寧11擔偵丄慡妛擭偺帟壢専嵏傪幚巤偟傑偟偨丅

丂偙偺寢壥偐傜傕丄偆帟偺憗婜帯椕偲梊杊偼杮峑偺戝偒側壽戣偱偡丅

丂偦偺偨傔丄妛峑偱偼丄偆帟偺憗婜帯椕偺堄幆壔丄偆帟偺梊杊偵娭偡傞曐寬巜摫傪丄擭娫傪捠偟偰峴偆偙偲偵偟傑偟偨丅

丂儈僯曐寬巜摫偼丄偦偺庢慻偺堦娐偲偟偰幚巤偟偰偄傞傕偺偱丄偆帟偺尨場傗帯椕丒梊杊偺戝愗偝偵偮偄偰丄壢妛揑側僨乕僞傗塮憸傕岎偊偰丄暘偐傝傗偡偔巜摫偑峴傢傟偰偄傑偡丅

丂壛偊偰丄曐寬埾堳傪拞怱偲偟偨拫怘屻偺帟傒偑偒偺庢慻傕恑傔偰偄傑偡丅

丂偟偭偐傝偲姎傫偱怘傋傞偙偲偑偱偒側偄偙偲偐傜婲偙傞寬峃柺傊偺塭嬁丄妛廗偵廤拞偱偒側偄丄塣摦帪偵椡偑擖傜側偄側偳偺壽戣乧丅

丂惗搆偨偪偼恀寱偵愭惗偺愢柧傪暦偒丄峫偊偰偄傑偡丅

丂偛壠掚偱傕丄帟壢庴恌偵傛傞偆帟偺帯椕丄帟傒偑偒傗怘帠側偳偺惗妶廗姷偺尒捈偟傪傛傠偟偔偍婅偄偟傑偡丅

|  |  |

挬偺撉彂乮侾丒俀擭惗乯乛挬偺妛廗乮俁擭惗乯

2019/07/02

俈寧俀擔乮壩乯

丂攡塉偺婫愡丅

丂惗搆偨偪偼丄崱擔傕塉偺拞傪搊峑偟傑偟偨丅

丂乽偍偼傛偆偛偞偄傑偡両乿乽偍偼傛偆偛偞偄傑偡両乿

丂徃崀岥偵尦婥側惡偑嬁偒丄妛峑偺堦擔偑僗僞乕僩偟傑偟偨丅

丂惗搆夛妶摦偺傾儖儈娛丒儀儖儅乕僋夞廂丅

丂嶐擔偲崱擔偼丄俈寧偺傾儖儈娛夞廂偺擔丅

丂惗搆偨偪偼丄傾儖儈娛偺擖偭偨價僯乕儖戃傪帩偭偰搊峑偟傑偟偨丅

丂俉帪20暘偺梊楅

丂俉帪25暘偐傜10暘娫偺挬撉彂乮侾丒俀擭乯乛挬妛廗乮俁擭乯

丂俉帪35暘偐傜10暘娫偺挬偺夛

丂俉帪50暘偐傜偺侾尷栚偺庼嬈

丂偄偮傕偺挬偺擔壽偱偡丅

丂挬撉彂丒挬妛廗偺帪娫丅

丂惷傑傝偐偊偭偨嫵幒偵丄塣摦応傪擥傜偡塉偺壒偑偐偡偐偵暦偙偊偰偒傑偟偨丅

丂惗搆偨偪偼丄壐傗偐側婥帩偪偱堦擔傪僗僞乕僩偝偣傑偟偨丅

|  |  |

傾儖儈娛丒儀儖儅乕僋夞廂乛俈寧仦惗搆夛 PRESENTS

2019/07/01

俈寧侾擔乮寧乯

丂崱擔偐傜俈寧丅

丂媽楋偱偼暥寧乮傆傒偯偒丄傆偯偒乯偲傕尵偄傑偡丅

丂攡塉偺婫愡丅僥儗價偱偼丄楢擔丄塉偺梊曬偑揱偊傜傟偰偄傑偡丅

丂挬偐傜偺塉丅惗搆偨偪偼丄嶱傪偝偟偰搊峑偟傑偟偨丅

丂崱擔偲柧擔偺俀擔娫偼丄俈寧偺傾儖儈娛丒儀儖儅乕僋夞廂偺擔丅

丂偨偔偝傫偺惗搆偑丄傾儖儈娛偺擖偭偨價僯乕儖戃傪帩偭偰搊峑偟

傑偟偨丅

丂

丂傾儖儈娛偼丄奺僋儔僗偱屄悢傪悢偊偰丄戝偒側戃偵傑偲傔傑偡丅

丂偦偟偰丄偍拫媥傒偵丄媺挿丒暃媺挿偑憅屔偵抲偒偵峴偒傑偡丅

丂傾儖儈娛偼帒尮夞廂偵弌偟丄廂塿嬥偼惗搆偺妶摦旓偵側傝傑偡丅

丂儀儖儅乕僋偼丄嫵幒偵偁傞揰悢暿偺夞廂僗僩僢僇乕偵廤傔傑偡丅

丂枅寧丄惗搆夛偺儀儖儅乕僋埾堳夛偱惍棟丄廤寁偟丄妛峑偱巊梡偡傞條乆側梡昳偵岎姺偟傑偡丅

丂偙偺懠丄僾儕儞僞乕偺僀儞僋僇乕僩儕僢僕丄媿擕僷僢僋側偳傕悘帪夞廂偟偰偍傝丄惗搆偨偪偼丄傾儖儈娛丒儀儖儅乕僋夞廂偺擔偵崌傢偣偰帩偭偰偒偰偄傑偡丅

丂

丂惗搆夛妶摦偺侾偮偲偟偰丄慡峑惗搆偑摨偠栚揑傪帩偪丄堦抳抍寢偟偰庢傝慻傒傑偟傚偆丅

丂曐岇幰傗抧堟偺奆條偵偍偐傟傑偟偰偼丄偛嫤椡傪偍婅偄偟傑偡丅

|  |  |

弸偄壞丄偦偟偰擬摤偺壞偺摓棃仦晹妶摦

2019/06/29

俇寧俀俋擔乮搚乯

丂嶰廳導拞妛峑憤崌懱堢戝夛丒埳惃搙夛抧嬫梊慖夛偑棃廡枛偐傜巒傑傝傑偡丅

丂幚巤婜擔偼丄俈寧俇擔丒俈擔丄13擔丒14擔偺係擔娫丅

丂俁擭惗偵偲偭偰偼嵟屻偺戝夛偱偡丅

丂棨忋晹偵偮偄偰傕丄慡擔杮拞妛峑捠怣棨忋嫞媄嶰廳戝夛乮俈寧22擔丒23擔乯丄嶰廳導拞妛峑慖敳棨忋嫞媄戝夛乮俈寧29擔乯傪峊偊偰偄傑偡丅

丂暥壔晹妶摦偱偼丄崌彞晹偑丄搶嫗崙嵺崌彞僐儞僋乕儖乮俈寧26擔乯丄NHK慡崙妛峑壒妝僐儞僋乕儖嶰廳導僐儞僋乕儖乮俉寧俇擔乯丄嶰廳導崌彞僐儞僋乕儖乮俉寧18擔乯偵弌応丅

丂憤崌暥壔晹偼丄旤弍僠乕儉偑奒抜傾乕僩傪偼偠傔偲偟偰丄暥壔嵳偵岦偗偨嶌昳惂嶌傪僗僞乕僩偝偣偰偄傑偡丅儃儔儞僥傿傾僠乕儉偼NPO朄恖僗僥僢僾儚儞偱斕攧偟偰偄偨偩偔嶌昳嶌傝傪恑傔偰偄傑偡丅埻岄丒彨婝僠乕儉偼戝夛嶲壛傪栚巜偟偰楙廗偵椼傫偱偄傑偡丅

丂偦傟偧傟偺栚昗偵岦偐偭偰丄惗搆偨偪偼丄擔乆偺楙廗傗妶摦偵惛堦攖庢傝慻傫偱偄傑偡丅

丂摿偵丄戝夛傪娫嬤偵峊偊偨晹妶摦偺楙廗偵偼丄擬偑擖偭偰偄傑偡丅

丂29擔丒30擔偺搚梛丒擔梛傕丄懠峑偲楙廗帋崌傪偟偨傝捠忢楙廗傪峴偭偨傝丄攡塉偺婫愡偺婱廳側楙廗帪娫傪惿偟傓傛偆偵丄惛椡揑偵妶摦傪峴偭偰偄傑偡丅

丂棃廡丄俈寧俁擔乮悈乯偵憇峴夛傪奐偒丄慖庤偨偪偺妶桇傪慡峑偱寖椼偟傑偡丅

丂帺暘偨偪偺帩偰傞椡傪弌偟愗傞惛堦攖偺婃挘傝傪婜懸偟傑偡丅尷奅撍攋両

丂崱擭偺壞偼丄偲偰傕弸偔側傝偦偆偱偡丅

亂29擔乮搚乯偺楙廗忬嫷亃

丒僒僢僇乕晹丗埳惃YAMATO FC丄惣峹拞乮捗巗乯偲偺楙廗帋崌乛杮峑

丒僶儗乕晹丗彫枔拞偲偺楙廗帋崌乛杮峑乮屵屻乯

丒僥僯僗晹乮彈巕乯丗峘拞偲偺楙廗帋崌乛峘拞乮屵屻乯

丒僥僯僗晹乮抝巕乯丗楙廗乮屵慜乯

丒栰媴晹丗楙廗乮屵屻乯

丒崌彞晹丗媑揷愭惗傪彽偄偰偺楙廗乮屵慜乯

亂30擔乮擔乯偺楙廗梊掕亃

丒僥僯僗晹乮抝巕乯丗岤惗拞偲偺楙廗帋崌乛杮峑乮屵慜乯

丒栰媴晹丗柤挘撿拞偲偺楙廗帋崌乛杮峑乮屵慜乯

丒棨忋晹丗楙廗乮屵慜乯

亂擬摤偺壞乛嶰廳導拞妛峑憤崌懱堢戝夛丒埳惃搙夛抧嬫梊慖夛側偳偺梊掕亃

仸婜擔偵偮偄偰偼丄揤岓偺搒崌偱墑婜偲側傞壜擻惈偑偁傝傑偡丅

仧栰媴晹

丂仸14僠乕儉偵傛傞僩乕僫儊儞僩愴丅

丒侾夞愴丗俈寧俇擔乮搚乯

丂夛応丗僟僀儉僗僞僕傾儉埳惃乮13丗00僾儗乕儃乕儖乯

丂懳愴峑丗戝婭拞丒戝媨拞偺崌摨僠乕儉

丒俀夞愴丗俈寧13擔乮搚乯

丂夛応丗導塩戝暓嶳岞墍栰媴応乮11丗00僾儗乕儃乕儖乯

丂懳愴峑丗岤惗拞

丒弨寛彑愴媦傃寛彑愴丗俈寧14擔乮擔乯

丂夛応丗導塩戝暓嶳岞墍栰媴応乮弨寛彑愴偼11丗00僾儗乕儃乕儖乯

仚桪彑峑偑導戝夛偵弌応丅

仧僶儗乕儃乕儖晹

亙彈巕偺晹亜

仸14峑偵傛傞僩乕僫儊儞僩愴丅

丒侾夞愴媦傃俀夞愴丗俈寧13擔乮搚乯

夛応丗嶰岎俧僗億乕僣偺搈埳惃懱堢娰

侾夞愴偺懳愴峑丗嶗昹拞乮俛僐乕僩丄俋丗20帋崌奐巒乯

俀夞愴偺懳愴峑丗峘拞乮俛僐乕僩丄12丗50帋崌奐巒梊掕乯

丒弨寛彑愴媦傃寛彑愴丗俈寧14擔乮擔乯

丂夛応丗嶰岎俧僗億乕僣偺搈埳惃懱堢娰乮弨寛彑愴偼10丗00帋崌奐巒乯

仚桪彑峑丒弨桪彑峑偑導戝夛偵弌応丅

丂戞俁埵偼撿惃僽儘僢僋僾儗乕僆僼偵弌応偟偰導戝夛傪栚巜偡丅

仧僜僼僩僥僯僗晹

丒屄恖愴丗俈寧俇擔乮搚乯丒俈擔乮擔乯

丂夛応丗巗塩掚媴応

丂仸抝巕丄彈巕偲傕偵丄奺峑俉儁傾埲撪偺弌応偵傛傞僩乕僫儊儞僩愴丅

丂仸慻傒崌傢偣偼丄摉擔丄帋崌夛応偱宖帵偟敪昞丅

丒抍懱愴丗俈寧13擔乮搚乯

丂夛応丗巗塩掚媴応

亙抝巕偺晹亜

丂仸13峑偵傛傞僩乕僫儊儞僩愴丅

丂丂慻傒崌傢偣拪慖偑屻擔偺偨傔丄懳愴峑偼枹掕丅

亙彈巕偺晹亜

丂仸16峑偵傛傞僩乕僫儊儞僩愴丅

丂侾夞愴偺懳愴峑丗埳惃媨愳拞

丂俀夞愴偺懳愴峑丗峘拞偲嶗昹拞偺帋崌偺彑幰

仚屄恖愴偼丄抝巕丒彈巕偲傕偵丄忋埵俉儁傾偑導戝夛偵弌応丅

仚抍懱愴偼丄抝巕丒彈巕偲傕偵丄桪彑峑偑導戝夛偵弌応丅

丂弨桪彑峑偼撿晹僽儘僢僋戝夛偵弌応偟丄導戝夛傪栚巜偡丅

仧僒僢僇乕晹

丂仸俈峑偵傛傞僩乕僫儊儞僩愴

丒侾夞愴丗俈寧俇擔乮搚乯

丂夛応丗埳惃僼僢僩儃乕儖償傿儗僢僕俠丒俢僺僢僠

丒俀夞愴丗俈寧俈擔乮擔乯

丂夛応丗埳惃僼僢僩儃乕儖償傿儗僢僕俢僺僢僠

丂懳愴峑丗擇尒拞偲埳惃媨愳拞偺帋崌偺彑幰乮10丗30僉僢僋僆僼乯

丂仸杮峑偼丄侾夞愴僔乕僪偱俀夞愴偐傜偺弌応丅

丂仸俀夞愴偵彑偰偽丄師偼寛彑愴丅

仚桪彑峑偑導戝夛偵弌応丅

丂弨桪彑峑偼撿晹僽儘僢僋戙昞寛掕愴偵弌応丅

仧僶僗働僢僩儃乕儖晹

亙抝巕偺晹亜

丂仸俋峑偵傛傞僩乕僫儊儞僩愴

丒侾夞愴媦傃俀夞愴丗俈寧俇擔乮搚乯

丂夛応丗嶰廳岎捠俧僗億乕僣偺搈埳惃懱堢娰

丂侾夞愴偺懳愴峑丗峘拞乮俋丗30僥傿僢僾僆僼乯

丂俀夞愴偺懳愴峑丗忛揷拞乮13丗30僥傿僢僾僆僼乯

丒弨寛彑愴媦傃寛彑愴丗俈寧俈擔乮擔乯

丂夛応丗搙夛拞妛峑懱堢娰乮弨寛彑愴偼俋丗00僥傿僢僾僆僼乯

亙彈巕偺晹亜

丂仸俇峑偵傛傞僩乕僫儊儞僩愴

丒侾夞愴媦傃俀夞愴丗俈寧俇擔乮搚乯

丂夛応丗嶰廳岎捠俧僗億乕僣偺搈埳惃懱堢娰

丂侾夞愴偺懳愴峑丗岤惗拞乮10丗50僥傿僢僾僆僼乯

丂俀夞愴偺懳愴峑丗屼墥拞乮14丗50僥傿僢僾僆僼乯

丒寛彑愴丗俈寧俈擔乮擔乯

丂夛応丗搙夛拞妛峑懱堢娰乮12丗00僥傿僢僾僆僼乯

仚抝巕丒彈巕偲傕偵丄桪彑峑偑導戝夛偵弌応丅

丂弨桪彑峑偼撿晹抧嬫僾儗乕僆僼偵弌応偟偰導戝夛傪栚巜偡丅

仧棨忋晹

丒戞65夞慡擔杮拞妛峑捠怣棨忋嫞媄嶰廳戝夛

丂婜擔丗俈寧22擔乮寧乯丒23擔乮壩乯

丂夛応丗嶰廳岎捠俧僗億乕僣偺搈埳惃棨忋嫞媄応

丒戞35夞嶰廳導拞妛峑慖敳棨忋嫞媄戝夛

丂婜擔丗俈寧29擔乮寧乯

丂夛応丗嶰廳岎捠俧僗億乕僣偺搈埳惃棨忋嫞媄応

丒戞68夞埳惃搙夛棨忋嫞媄慖庤尃戝夛

丂婜擔丗俉寧11擔乮擔乯丒12擔乮寧丒怳懼媥擔乯

丂夛応丗嶰廳岎捠俧僗億乕僣偺搈埳惃曗彆嫞媄応

仧崌彞晹

丒戞俀夞搶嫗崙嵺崌彞僐儞僋乕儖

丂婜擔丗俈寧26擔乮嬥乯12帪奐墘

丂夛応丗戞堦惗柦儂乕儖乮搶嫗搒拞墰嬫惏奀乯

丂弌応晹栧丗帣摱崌彞晹栧乮抍懱弌応丗15乯

丒戞86夞NHK慡崙妛峑壒妝僐儞僋乕儖乛嶰廳導僐儞僋乕儖

丂婜擔丗俉寧俇擔乮壩乯

丂夛応丗婽嶳巗暥壔夛娰丂戝儂乕儖

丒戞59夞嶰廳導崌彞僐儞僋乕儖

丂婜擔丗俉寧18擔乮擔乯

丂夛応丗嶰廳導暥壔夛娰丂戝儂乕儖

仧憤崌暥壔晹

亙旤弍僠乕儉亜

丒奒抜傾乕僩丗俉寧拞偵姰惉梊掕

丒幨惗乮壞媥傒拞乯丄暥壔嵳偵岦偗偨嶌昳傪惢嶌拞

亙儃儔儞僥傿傾僠乕儉亜

丒峑撪偺壴偺庤擖傟

丒NPO朄恖僗僥僢僾儚儞傊婑憽偡傞彫暔偺惢嶌側偳

丂仸婑憽偼暥壔嵳偱偺揥帵屻偺梊掕

亙埻岄丒彨婝僠乕儉亜

丒戝夛弌応傪栚巜偟偰楙廗偵椼傫偱偄傑偡丅

|  |  |

戞俆夞傑偪偯偔傝怘摪仦巐嫿抧嬫傑偪偯偔傝嫤媍夛 PRESENTS

2019/06/29

俇寧俀俋擔乮搚乯

丂戞俆夞傑偪偯偔傝怘摪偑丄巐嫿僐儈儏僯僥傿僙儞僞乕偱奐嵜偝傟傑偟偨丅

丂庡嵜偼丄巐嫿抧嬫傑偪偯偔傝嫤媍夛丅

丂侾奒偺怘摪偺儊僯儏乕偼丄垽忣偨偭傉傝偺僇儗乕儔僀僗丅

丂懡偔偺棃揦幰傪尒崬傫偱丄戝撶偵壗攖傕偺僇儗乕傪梡堄偟偰偄偨偩偒傑偟偨丅

丂枴偼娒岥偲恏岥偺俀庬椶丅

丂栻枴偼暉恄捫偗偲儔僢僉儑僂丅

丂偍拑偲悈傕梡堄偝傟偰偄傑偟偨丅

丂偍揤婥傕椙岲偱丄彫偝側巕偳傕偐傜擭攝偺奆條傑偱偨偔偝傫偺曽乆偑廤傑傝傑偟偨丅

丂晹妶摦傪廔偊偨拞妛惗傕嶲壛偟丄旤枴偟偄僇儗乕傪壗攖傕偄偨偩偒傑偟偨丅

丂俀奒偱偼丄偗傫嬍丄偍庤嬍丄僐儅夞偟丄僟儖儅棊偲偟丄彨婝丄埻岄丄僆僙儘傕梡堄偝傟偰偄傑偟偨丅

丂偍偠偄偪傖傫偲彫偝側巕偳傕偑岦偒崌偭偰彨婝傪懪偮巔丅

丂彫妛惗偑偗傫嬍傗僐儅夞偟側偳偵嫽偠傞巔丅

丂偁偪偙偪偱岎傢偝傟傞懳榖偲徫婄丅

丂懡偔偺奆條偺壏偐側岎棳偑尒傜傟傑偟偨丅

丂俀奒偵偼媔拑幒傕偁傝丄僐乕僸乕傗偍拑丄僕儏乕僗偑梡堄偝傟偰偄傑偟偨丅

丂偦偙偱偼丄屵屻侾帪偐傜侾帪30暘傑偱丄崅懞彑偝傫偵傛傞僠僃儘偺墘憈傕峴傢傟傑偟偨丅

丂媥擔偺堦帪傪丄悽戙傪挻偊偨抧堟偺傒傫側偱妝偟傒傑偟偨丅

丂偛弨旛偄偨偩偄偨娭學幰偺奆條丄偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨丅

|  |  |

媑揷柅偝傫偵傛傞崌彞巜摫仦崌彞晹

2019/06/29

俇寧俀俋擔乮搚乯

丂崌彞晹偼丄屵慜拞丄媑揷 柅乮傛偟偩 傒偺傞乯偝傫傪島巘偵偍彽偒偟偰楙廗傪峴偄傑偟偨丅

丂媑揷偝傫偼丄僼儕乕偺崌彞巜婗幰乮巜摫幰乯偱偁傝丄償僅僀僗僩儗乕僫乕偱傕偁傝傑偡丅

丂懱偲怱傪奐曻偟丄懅偺棳傟偲惡偺婸偒傪儈僢僋僗偟偨怓嵤姶偁傆傟傞惡嶌傝丅

丂撈帺偺敪惡儊僜僢僪偵偼掕昡偑偁傝傑偡丅

丂慡崙奺抧偱崌彞抍傗屄恖惡妝儗僢僗儞丄惡妝乮崌彞乯儚乕僋僔儑僢僾傪幚巤丅

丂墘憈夛偺僎僗僩丄崌彞島廗夛偺島巘傗怰嵏堳偲偟偰傕妶桇偝傟偰偄傑偡丅

丂崱擔偺楙廗偱偼丄慜敿偺栺侾帪娫丄敪惡朄偺巜摫傪庴偗傑偟偨丅

丂壒妝幒偺儂儚僀僩儃乕僪偼丄億僀儞僩傪帵偟偨偨偔偝傫偺暥帤偲恾偱偁傆傟偐偊傝傑偟偨丅

丂懱慡懱傪巊偭偨屇媧偵惡傪忔偣傞曽朄傪丄挌擩偵巜摫偄偨偩偒傑偟偨丅

丂栚偐傜椮偑棊偪傞傛偆側暘偐傝傗偡偄巜摫偵丄惗搆偨偪偐傜徫婄偑偁傆傟丄姶摦偺惡偑忋偑傝傑偟偨丅

丂俈寧26擔偺搶嫗崙嵺崌彞僐儞僋乕儖丄俉寧俇擔偺NHK慡崙妛峑壒妝僐儞僋乕儖嶰廳導僐儞僋乕儖偵岦偗偨崌彞巜摫傪庴偗傑偟偨丅

丂慜敿偺償僅僀僗僩儗乕僯儞僌偵婎偯偒丄侾嬋偢偮丄侾彫愡偢偮丄壗搙傕孞傝曉偟楙廗偼懕偗傜傟傑偟偨丅

丂怱偺偙傕偭偨擬怱側巜摫偵姶幱偄偨偟傑偡丅

丂崱屻偲傕偛巜摫傪傛傠偟偔偍婅偄偟傑偡丅

|  |  |

幚椡僥僗僩乛戞俀夞仦俁擭惗

2019/06/28

俇寧俀俉擔乮嬥乯

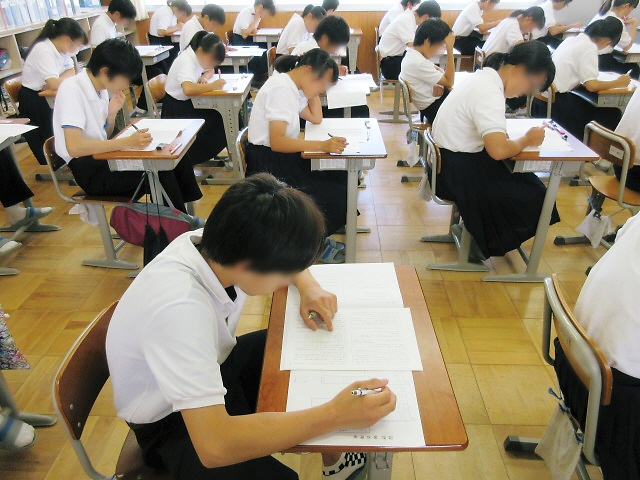

丂俁擭惗偱丄侾尷栚偐傜俆尷栚傑偱丄幚椡僥僗僩傪幚巤偟傑偟偨丅

丂崱夞偼丄俆寧俈擔偺戞侾夞偵師偖戞俀夞栚丅

丂掕婜僥僗僩偲偼堎側傝丄偙傟傑偱妛廗偟偰偒偨撪梕偺慡偰偑僥僗僩斖埻偱偡丅

丂幚椡僥僗僩偱偼丄峀偄僥僗僩斖埻偵懳墳偟偰丄偄偐偵寁夋揑偵妛廗傪恑傔傞偐偑壽戣丅

丂崱屻傕丄拞妛峑懖嬈屻偺恑楬慖戰偵岦偗偰丄寁夋揑偵幚椡僥僗僩傪幚巤偟偰偄偒傑偡丅

丂枅擔偺庼嬈偵岦偗偨壠掚偱偺梊廗丒暅廗偲偲傕偵丄枅夞偺幚椡僥僗僩偱丄廫暘偵掕拝偱偒偰偄側偄妛廗撪梕傪尒偮偗偰丄偦偺搒搙暅廗偡傞傛偆偵偟傑偟傚偆丅

丂

丂奺僋儔僗偱偼丄僥僗僩幚巤慜偵丄崟斅偵帪娫妱偑彂偐傟傑偟偨丅

丂傑偨丄僥僗僩偺庴偗曽傗乽嵟屻傑偱偁偒傜傔偢偵婃挘傞偙偲乿側偳偺帠慜巜摫偑峴傢傟傑偟偨丅

丂惗搆偨偪偼丄枅帪娫丄恀寱偵栤戣偲岦偒崌偄丄栤戣偺夝偒捈偟丄尒捈偟傪偟偨傝丄帪娫攝暘偵婥傪晅偗偨傝偟側偑傜丄堦惗寽柦偵峫偊夝摎偟傑偟偨丅

丂偍拫媥傒偵偼丄屵屻偐傜偺塸岅偺僥僗僩偵旛偊偰丄嫵幒丄楲壓丄拞掚側偳丄偄偨傞強偱桭払偲堦弿偵曌嫮偡傞巔偑尒傜傟傑偟偨丅

亂幚椡僥僗僩偺帪娫妱乮俁擭惗乯亃

丂嘆崙岅丂嘇悢妛丂嘊幮夛丂嘋棟壢丂嘍塸岅

仸奺嫵壢偺僥僗僩帪娫偼丄導棫崅峑擖帋偵崌傢偣偰45暘偱偡丅

|  |  |

戜晽堦夁偺挬

2019/06/28

俇寧俀俉擔乮嬥乯

丂柤屆壆抧曽婥徾戜偼丄俇寧28擔屵慜俆帪俉暘偵乽戜晽戞俁崋偵娭偡傞搶奀抧曽婥徾忣曬丂戞俀崋乿傪敪昞偟傑偟偨丅

丂偦偺撪梕偼師偺偲偍傝偱偟偨丅

乮尒弌偟乯

丂搶奀抧曽偱偼丄戜晽戞俁崋偺塭嬁偼師戞偵庛傑傝偮偮偁傝傑偡偑丄堷偒懕偒28擔拫慜偵偐偗偰丄搚嵒嵭奞丄掅偄搚抧偺怹悈丄棾姫側偳偺寖偟偄撍晽偵拲堄偟偰偔偩偝偄丅

乮杮暥乯

乵婥徾奣嫷乶

丂戜晽戞俁崋偼丄28擔俁帪偵偼昹徏巗偺撿栺70僉儘偵偁偭偰丄侾帪娫偵偍傛偦50僉儘偺懍偝偱搶杒搶傊恑傫偱偄傑偡丅

丂拞怱偺婥埑偼996僿僋僩僷僗僇儖丄嵟戝晽懍偼20儊乕僩儖丄嵟戝弖娫晽懍偼30儊乕僩儖偱丄拞怱偺撿搶懁280僉儘埲撪偲杒惣懁110僉儘埲撪偱偼晽懍15儊乕僩儖埲忋偺嫮偄晽偑悂偄偰偄傑偡丅

丂戜晽偼偙偺屻丄壏懷掅婥埑偵曄傢傞尒崬傒偱偡偑丄搶奀抧曽偱偼抔偐偔幖偭偨嬻婥偑棳傟崬傫偱堷偒懕偒戝婥偺忬懺偑旕忢偵晄埨掕偲側傝丄嬊抧揑偵棆塤偑敪払偡傞偍偦傟偑偁傝傑偡丅

丂戜晽俁崋偼埳惃巗廃曈傪挬曽傑偱偵夁偓嫀傝丄崱挬偼戜晽堦夁偺偍揤婥丅

丂奺偛壠掚丄奺抧堟偵旐奞偼側偐偭偨偱偟傚偆偐丅

丂惗搆偨偪偼丄挬擔傪梺傃側偑傜丄偄偮傕偺傛偆偵搊峑偟傑偟偨丅

丂乽偍偼傛偆偛偞偄傑偡両乿乽偍偼傛偆偛偞偄傑偡両乿

丂偁偪傜偙偪傜偐傜丄尦婥側垾嶢偑暦偙偊偰偒傑偟偨丅

丂塣摦応偼傕偆彮偟偡傟偽巊梡偱偒傞忬懺丅挬楙廗偼峴傢傟偰偄傑偣傫偱偟偨丅

丂懱堢娰偱偼丄僶僗働僢僩儃乕儖晹偑挬偺僔儏乕僩楙廗傪巒傔偰偄傑偟偨丅

丂廡枛偺堦擔偺巒傑傝偱偡丅

|  |  |

恖尃偺庼嬈仦俀擭惗乛俆丒俇尷

2019/06/27

俇寧俀俈擔乮栘乯

丂俀擭惗偺惗搆偨偪偑丄屵屻偺懱堢娰偱丄恖尃偺庼嬈傪峴偄傑偟偨丅

丂忈偑偄幰偺恖尃偵學傢傞栤戣傪僥乕儅偲偟偨侾庡戣俆帪娫偺庼嬈丅

丂摴摽壢偺庼嬈偲偺娭楢傪恾偭偰巜摫偑恑傔傜傟偰偄傑偡丅

丂嶐擔偼丄偦偺侾帪娫栚偺庼嬈偑丄俆尷栚偺懱堢娰偱峴傢傟傑偟偨丅

丂庼嬈偱偼丄挰偺拞偱帇妎忈偑偄幰偲弌夛偭偨宱尡傪榖偟崌偭偨傝丄僶儕傾僼儕乕丒儐僯僶乕僒儖僨僓僀儞偺帠椺傪弌偟崌偭偨傝偟傑偟偨丅

丂偦偺屻丄懱堢娰偲塣摦応傪巊偭偰丄儁傾偱栚塀偟懱尡偲夘彆懱尡傪峴偄丄姶偠偨偙偲傗峫偊偨偙偲傪敪昞偟丄岎棳傪恾傝傑偟偨丅

仭崱擔偺庼嬈偱偼丄嶐擔偺栚塀偟懱尡丄夘彆懱尡傪摜傑偊傞偲偲傕偵丄乽偄偭偟傚偵曕偙偆丂乣栚偺晄帺桼側恖偲妝偟偔挰傪曕偔偨傔偵乣乿偺僾儕儞僩傪尒側偑傜丄帇妎忈偑偄幰傊偺惓偟偄夘彆偺巇曽偵偮偄偰妛廗偟傑偟偨丅

亂僾儕儞僩偵帵偝傟偰偄傞曕偒曽偺椺亃

仦夘彆幰偲偟偰帇妎忈偑偄幰偲堦弿偵曕偔偲偒偼丄憡庤偺恖偵寉偔傂偠偺忋傪帩偭偰傕傜偄丄偦偺恖偺敿曕慜傪曕偔傛偆偵偡傞丅曕偔偲偒偼丄俀恖暘偺暆傪偟偭偐傝偲傞丅曕偔懍偝傗曕暆偼丄帺慠偵曕偔偺偵崌傢偣傞丅

仦庤傗堖暈傪堷偭傁偭偨傝丄屻傠偐傜墴偝傟偨傝偡傞偲丄偲偰傕晄埨偵側傝婋尟側偺偱傗傔傞丅

仦敀忨乮偼偔偠傚偆乯偼丄嘆忈奞暔偵徴撍偡傞偺傪杊偖丄嘇廃傝偺條巕傪扵傞丄嘊栚偑晄帺桼偱偁傞偙偲傪廃傝偺恖偵嫵偊傞側偳偺栶妱偑偁傝丄栚偺晄帺桼側恖偺柦傪庣傞戝愗側摴嬶偱偁傞丅

仦栍摫將傪巊偭偰曕偄偰偄傞恖傪尒偐偗偨傜丄栍摫將偵惡傪偐偗偨傝丄怗偭偨傝丄怘傋暔傪梌偊偨傝偟偰偼偄偗側偄丅

仦偣傑偄応強傪捠傞偲偒偼丄乽偙偙偐傜偣傑偔側傝傑偡乿偲惡傪偐偗偰丄帇妎忈偑偄幰偵帩偨傟偰偄傞榬傪攚拞懁偵夞偟丄帇妎忈偑偄幰偺慜偵擖偭偰堦楍偱捠傞丅

仦抜嵎偑偁傞偲偙傠偱偼丄昁偢庤慜偱乽抜嵎偑偁傝傑偡乿偲惡傪偐偗偰忋偑傝巒傔傞丅桿摫偡傞恖偼堦抜慜傪忋偭偰偄偔丅

仦奒抜偱偼丄昁偢庤慜偱乽忋傝乮壓傝乯奒抜偱偡乿偲惡傪偐偗傞丅搑拞偱巭傑偭偨傝丄怳傝曉偭偨傝偣偢丄堦掕偺儕僘儉偱忋傞乮壓傞乯丅

丂廔傢傝偑嬤偯偄偨傜乽偁偲俁抜偱廔傢傝傑偡乿偲偄偆傛偆偵惡傪偐偗傞丅

丂忋傝廔傢偭偨傜傕偆堦曕恑傫偱丄桿摫偝傟傞恖偑忋傝偒偭偨傜丄偄偭偨傫棫偪巭傑偭偰乽廔傢傝偱偡乿偲尵偆丅

仦崲偭偰偄傞帇妎忈偑偄幰傪尒偐偗偨傜丄乽偳偆偟傑偟偨偐丠乿乽偍庤揱偄偟傑偟傚偆偐丠乿偲惡傪偐偗傞偲傛偄丅側偳

丂堦偮傂偲偮偺摦嶌偵偮偄偰丄僾儕儞僩傪撉傫偱棟夝偡傞偲偲傕偵丄偦偺搒搙丄惗搆偑慜偵弌偰柾斖偺摦嶌傪峴偭偰妋擣偟傑偟偨丅

丂偦偺屻丄懱堢娰偲塣摦応傪巊偭偰丄嶐擔偲摨條偺栚塀偟懱尡偲夘彆懱尡傪峴偄傑偟偨丅傑偨丄楲壓傗奒抜偱傕摨條偺懱尡傪峴偄傑偟偨丅

丂偦偟偰丄侾夞栚偺懱尡妶摦偲斾妑偟偨姶憐傪儚乕僋僔乕僩偵彂偒傑偟偨丅

丂師偺帪娫偵丄侾夞栚偺懱尡妶摦偲丄惓偟偄夘彆偺巇曽傪妛廗偟偨屻偺俀夞栚偺懱尡妶摦偺偦傟偧傟偱姶偠偨偙偲偺堘偄偵偮偄偰敪昞偟傑偡丅

丂庼嬈偺嵟屻偵丄崱擔偺妛廗偺怳傝曉傝偲偟偰丄摴摽偺嫵壢彂偺嫵嵽乽偪偑偄偺堄枴傪尒捈偡乿傪撉傒傑偟偨丅

丂偦偟偰丄偍屳偄偵堘偄傪擣傔崌偄丄堦恖傂偲傝偑庤傪実偊偰幮夛傪偮偔偭偰偄偔偨傔偵戝愗側偙偲偼壗偐偵偮偄偰峫偊傑偟偨丅

亂恖尃偺庼嬈偵偮偄偰亃

仦庡戣柤

丂巟偊崌偆偭偰壗丠

仦栚昗

乮1乯忈偑偄傪帩偮恖偵懳偟偰偺媈帡巟墖傪偡傞宱尡偐傜丄憡庤偺婥帩偪傪峫偊丄揔愗側峴摦偑偲傟傞傛偆偵側傞丅

乮2乯惗妶庛幰偵懳偡傞巟墖偺曽朄傗幮夛偺偁傝曽傪峫偊丄巚偄傗傝傪帩偭偨峴摦偑偲傟傞傛偆偵側傞丅

乮3乯擔忢惗妶偺拞偱晄帺桼偝傗擸傒傪帩偮恖偵偲偭偰丄杮摉偵昁梫側偙偲偼壗偐傪峫偊傞偙偲偵傛傝丄憡庤偺棫応偵棫偭偨峴摦傗巟墖偑偱偒傞傛偆偵側傞丅

仦巜摫寁夋乮慡俆帪娫乯

丂戞侾師丗帇妎忈偑偄幰偺巟墖傪妛傇乮俁帪娫乯

丂戞俀師丗巟偊崌偆幮夛偺拞偱昁梫側傕偺偼壗偐傪峫偊傞乮侾帪娫乯

丂戞俁師丗巚偄傗傝偺怱乲幵偄偡偺彮擭乴乮侾帪娫乯

仦摴摽壢偺巜摫偲偺娭楢乮巊梡偡傞摴摽偺嫵壢彂偺嫵嵽柤偲撪梕乯

丒乽婥偯偐側偐偭偨偙偲乿乮巚偄傗傝丄姶幱乯乧恖偲愙偡傞偲偒偵戝愗側偙偲偼壗偐傪峫偊丄懠幰傊偺巚偄傗傝傗姶幱偺婥帩偪傪傕偭偰峴摦偟偰偄偙偆偲偡傞幚慔堄梸偲懺搙傪堢傓嫵嵽丅

丒乽偪偑偄偺堄枴傪尒捈偡乿乮幮夛嶲夋丄岞嫟偺惛恄乯乧堦恖傂偲傝偑幮夛傪偮偔偭偰偄偔偲偒偵戝愗側偙偲偵偮偄偰峫偊丄幮夛傗岞嫟偺栤戣偵栚傪岦偗丄嶲夋偟偰偄偙偆偲偡傞幚慔堄梸偲懺搙傪堢傓嫵嵽丅

|  |  |

偍拫媥傒傕曌嫮仦俁擭惗乛柧擔偼戞俀夞幚椡僥僗僩

2019/07/27

俇寧俀俈擔乮栘乯

丂偍拫媥傒偵丄懱堢娰偱僪僢僕儃乕儖偺條巕傪尒妛偟偰婣傞搑拞丄俁擭惗偺嫵幒慜傪捠傝偐偐傝傑偟偨丅

丂傆偲丄嫵幒偺曽傪尒傞偲丄壗恖偐偺惗搆偨偪偑丄婘偵岦偐偭偰堦惗寽柦偵曌嫮偟偰偄傑偟偨丅

丂拞偵擖偭偰峴偭偰乽壗偺曌嫮傪偟偰偄傞偺偱偡偐乿偲暦偔偲丄乽柧擔偺幚椡僥僗僩偺曌嫮偱偡乿偲偄偆曉帠偑曉偭偰偒傑偟偨丅

丂柧擔偼丄俁擭惗偑丄擖帋偵岦偗偰擭娫傪捠偟偰寁夋揑偵峴偭偰偄傞幚椡僥僗僩偺俀夞栚偱偡丅

丂惗搆偨偪偼丄拠娫偲嫟偵婃挘偭偰偄傑偡丅

|  |  |